早朝、朝日が昇る時間になると早起きの実家の母を思い出します。

毎朝、誰よりも早く起きて、お弁当や朝ごはん、洗濯の準備をする。

家族全員を送り出したら母も仕事に出かけて、仕事から帰宅した後の時間は、すべて家族のために使う。

そんな母にはまだまだ近づけませんが、自由気ままな次女の私も家庭を持って、妻になって少しずつ、親の気持ちを理解出来るようになってきた気がします。

あなたは、お弁当にはどんな思い出がありますか?

幼いころ、家族でのお出かけに作ってもらったお弁当。

高校3年間、一日も休むことなく作ってくれたお弁当。

一人暮らしの私のアパートまで届けてくれたお弁当。

私の思い出は、大好きな母の卵焼きの味です。

母に作ってもらっていたお弁当作りも、今では私の仕事に。

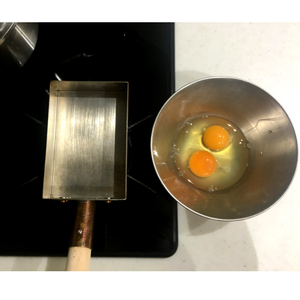

今日は、我が家のお弁当作りに欠かせない相棒、銅製の卵焼き器についてまとめました。

1.銅製の卵焼き器の魅力

1年くらい前まで使っていた卵焼き器は、3つ上の姉が一人暮らしを始めたころからのもので、私が一人暮らしを始めるのと同時に実家に戻った姉から、受け継いだものでした。

その卵焼き器はよくあるフッ素加工のもので、今でこそ自分からフッ素加工の商品を購入することはありませんが、姉から受け継いだものだったので、大切に使っていました。

しかし、姉 2018年現在35歳。

姉が18歳の時に購入したフッ素加工の卵焼き器も、さすがに20年は持たなかったようで、1年前にハンドル部分が外れたことで寿命となり。

「次に買い替えるときは、絶対に銅製のものを。」

と決めていた私は、よく吟味し卵焼き器選びを始めました。

1.銅製は焼き上がりがふんわり

銅製の卵焼き器は、料理人さんも支持する方が多いようですがなんといっても焼き上がりの良さが魅力的です。

・【シルバーストーン】:焦げはないが、出来上がりはふにゃふにゃ

・【銅製の卵焼き器】:焦げにくく(多少は付く)、出来上がりがふんわり

この比較を見ても、ほかの物より

銅製が一番、私好みのふんわりした卵焼きが作れるのでは!

と感じました。

さらに銅製で焼くと、味もまろやかになるという理由で銅製を選ぶ職人さんが多いそう。

(ふんわりと焦げ目なしで焼けます。)

2.焼きムラがでにくい

銅製と聞くと ”火加減など微調整がしにくいのでは?” というイメージもあるかもしれませんが、そんなことはありません。

リサーチの段階の口コミでよく

「焼きムラや焦げ付きが生じにくい」

という体験談がありましたがその情報は、使ってみて実感しました。

銅は熱伝導性がいいので、サッと熱が全体にいきわたり、全体にまんべんなく火力が伝わります。

火加減の調節さえ強くしすぎなければ、一部分だけが焦げる!(特に火力が強く当たる真ん中のほう!)なんてことが起こりません。

(全体的に均一に火が行き渡り、まんべんなく焼けています。見た目もふっくら。)

3.きれいな佇まい

愛着を持って使うためには、愛着を持てるような見た目も大切。

キッチンに置く、コンロに置く。

ただ置いているだけなのにそれだけで、凛とした空気を感じるような佇まいが好きです。

「卵焼くんなら私に任せとき。」

という表情に見えて仕方ありません。

可愛い奴め。

さらに銅製の卵焼き器は木柄の部分が長く、銅の部分が比較的小さいのですが、しっかり自立してぐらつきません。

木柄の重みと銅製部分の重みのバランスを考えて作られているので、木柄が長く見えますが、木柄のほうに卵焼き器がひっくり返ってしまう、ということもありません。

私自身、

「ちゃんと使いこなせるかな?」

という不安は多少はありましたが今ではそんな不安もサッパリ消え、銅製卵焼き器ライフを楽しんでいます。

ふんわり焦げなしで焼けると、嬉しいし、やっぱり美味しい。

銅製卵焼き器ライフを楽しむためには、ほんの少しだけコツがあります。

2.銅製の卵焼き器を使うコツ

銅製の卵焼き器は、使い方次第で一生ものになります。

せっかく出会った、愛着のある卵焼き器。

出来ることなら、一生使いたいですよね。

1.使い始めのコツ

初めて使うときには、まだ卵焼き器が油慣れしていません。

この、油慣れが、焦げ目なしで使えるコツ。

初めての使用の前に、一回食器洗剤で洗ってきれいに水気を拭き取ります。

油を多めに入れて、そのまま弱火に約5分かけてください。

完全に温度が下がったら、油を取り出す。

この後は、油は洗い流さず拭き取るだけです。

最初のうちは油に慣れていないので焦げることがあるかもしれませんが、何度も何度も使ううちに、油慣れするのでどんどん使いやすくなります。

2.後片付けのコツ

最初だけではなく普段使いでも、使った後には洗剤は使わずにキッチンペーパーで拭き取るだけでOKです。洗剤を使ってしまうと、せっかく油が馴染んできている卵焼き器の油が落とされてしまいます。

焦げた卵がついた場合は、たわしでこすって水洗いのみ。

その場合は、カラ火で水分をしっかり飛ばしておいてくださいね。

最後に出来れば、油を塗っておいたほうが油慣れしやすいのですが

私は頻繁に使うので、油は塗っていません(;^ω^)

3.木柄の取り換え

先代のフッ素加工卵焼き器の寿命はハンドル部分が抜け落ちたので、

今回、銅製卵焼き器を選んだのは

ハンドル部分もお手入れができるのも理由のひとつでした。

木柄の部分は、

長年使っていると、乾燥して緩んでくるそうです。

そのときは、

①のネジを外し、

②木柄を矢印方向に、木づちなどで打ち込みます。

そしてまた、ネジで締めなおすと、

しっかり締まるそうです。

あまりにもぐすぐすになったり、

木柄が焦げて、使えなくなったら

木柄のみ交換すればまだ使えます。

一生使えるようにメンテナンスができるものは

やっぱり魅力的ですね。

3.おすすめの銅製卵焼き器

銅製卵焼き器にもメーカーがあり、それそれサイズや形など違いがあります。

1.我が家の銅製卵焼き器

我が家の卵焼き器は、少し小さめ。

実は、私が銅製の卵焼き器をリサーチし始めて購入を考えていたものは、この商品ではありませんでした。

しかし、本当に奇遇にも、銅製卵焼き器を注文しようと思い立ってすぐに知人から「うちでは使わないから」と言って、譲ってもらったのがこの”食楽工房”の銅製卵焼き器。

少しサイズは小さいのですが、普段は旦那氏と私のお弁当用に使うので、一人2個ずつの卵焼きが出来てちょうどいいサイズです。

また食楽工房の銅製卵焼き器は、ほかのメーカーのものよりも少しだけお求めやすい価格になっていますが、それでも機能は劣っていません。

機能が良く価格もお財布に優しいので、購入しやすい商品だと思います。

余談ですが、我が家のように長方形のタイプと、

こちらのように

正方形のタイプを見かけます。

長方形は、関西用で

正方形は、関東用だそう。

しかし最近では、使いやすいほうを使うのが主流みたいですね(^^)

我が家は俄然、長方形派です。

2.中村銅器製作所

こちらは、銅器で有名な中村銅器製作所の卵焼き器。

購入後のメンテナンスがしっかりされています。

3.工房アイザワ

工房アイザワさんも、

日本の伝統工芸を生かして食器や調理器具を生み出されています。

種類も豊富です。

4.まとめ

お弁当の思い出、卵焼き。

今回は、その卵焼きをふんわりおいしく作る、

銅製卵焼き器の魅力についてまとめてみました。

それぞれのメーカーによって、

大きさや使い勝手、お値段、こだわりも違ってきます。

よく吟味して、あなたにとって一番しっくりきそうな

一生の相棒、とっておきの卵焼き器を見つけてみてくださいね。

コメント